📘 指事文字とは?

はじめに:指事文字とは?

「指事文字(しじもじ)」とは、漢字の成り立ちを示す「六書(りくしょ)」のひとつであり、 漢字が生まれた初期の段階で生まれた、最も原初的な文字の種類のひとつです。

日常では「指示文字」や「指字文字」といった表記が使われることもありますが、これは誤用であり、 正しくは「指事文字」と書きます。

指事文字の特徴

指事文字は、数字・位置・方向といった抽象的な概念や形のないものを、 点や線、印などを使って“指し示す”ことで表した文字です。

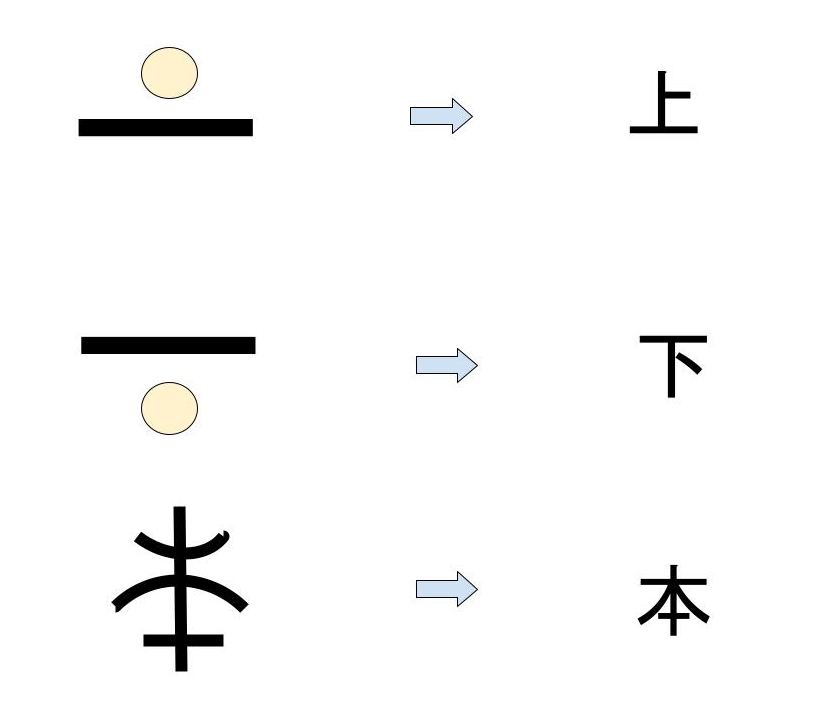

たとえば次のような構造が挙げられます:

- 「上」:横棒の上に点を加えて、「うえ」という意味を表現

- 「下」:横棒の下に点を加えて、「した」を表現

- 「本」:木の根元に線を引き、「もと」や「根本」を表現

- 「末」:木の上部に線を加えて、「終わり」「先端」を示す

- 「未」:木の下部を強調することで「まだ(未満)」の意味を表す

これらの文字は、絵として描くのが難しい抽象的な事柄を、記号的・位置的な工夫で表現しています。

指事文字は漢字の中でどれくらいあるの?

実は、指事文字は六書の中でも最も数が少ない分類にあたります。

- 全体の漢字のうち、指事文字は 数十字程度のみ

- 漢字の約70%以上は「形声文字」に分類され、次いで多いのが「会意文字」

- 指事文字と象形文字は、漢字全体の中では“最初期に生まれた原始的な文字群”であり、数は少なくとも、漢字の土台を形作っています

指事文字と「記号」との関係

現代の記号に例えると、指事文字の構造はとてもイメージしやすくなります。

- 「上」や「下」は、現代の「↑」「↓」のような記号的な意味付けに近い

- 「二」や「三」は、線の本数で数量を示す記号的構成であり、やはり抽象概念を線で指し示したものです

つまり、指事文字とは、言葉や絵ではなく、「意味を示す記号」としての漢字だと言えるのです。

象形文字との違い

| 種類 | 特徴 | 例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 象形文字 | 実在する物の形を模して作られた | 山、木、川、人、魚など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 指事文字 | 抽象概念を線や点などで「指し示す」 | 上、下、本、末、未、二、三など |

| 分解の可否 | 種類 | 例 |

|---|---|---|

| 分解できる | 形声文字・会意文字 | 男、校、進、森、魔、険 など |

| 分解できない | 指事文字・象形文字 | 上、下、中、子、日、牛、本、二、三 など |

「分解できる文字」とは、複数の構成要素(部首など)から成り立っており、分析が可能な漢字です。

一方、「分解できない文字」は、それ単体で意味を持ち、部品に分けて説明することが難しいものです。

「中」の成り立ちについて

「中」という漢字も指事文字のひとつであり、口の形の中央を縦に貫く線が加えられています。

この構造によって、「まんなか」「中央」といった意味が表されています。

見た目としては象形的にも見えますが、意味を“指し示す”という点が重視されるため、「中」は指事文字に分類されます。

漢数字は指事文字?

漢数字の「二」や「三」は、線の数で数量を示すという記号的な構造を持っています。

これは象形や会意のように意味の構成要素を組み合わせたものではなく、抽象的な数量を線で“指し示す”ことから、指事文字に分類されます。

小学校で習う指事文字一覧

学年ごとに学習する指事文字を以下に示します。学年が進むにつれて出現頻度は減りますが、基礎的な語彙の中に多く含まれています。

| 学年 | 指事文字 |

|---|---|

| 1年生 | 一・下・三・七・小・上・天・二・八・本 |

| 2〜3年 | 該当なし |

| 4年生 | 末 |

| 5年生 | 該当なし |

| 6年生 | 寸 |

指事文字一覧(画数別)

以下は、画数ごとに分類された指事文字の一覧です。※この一覧は、広義の指事文字を含む例として扱っています。

| 画数 | 指事文字一覧 |

|---|---|

| 1画 | 一・丿・丨 |

| 2画 | 二・七・匸・冂・厶 |

| 3画 | 上・下・三・寸・刃・刄・之・廴・囗 |

| 4画 | 夫・天・中・五・今・引・公・化・片・凶・孔・乏・尤 |

| 5画 | 母・本・四・立・失・末・甘・旦・只 |

| 6画 | 共・至・朱・亦・亙・尖 |

| 7画 | 足・抑・𧾷 |

| 8画 | 卒・周・昏 |

| 9画 | 音・面 |

| 10画 | 隼 |

指事文字と漢字の歴史

指事文字の多くは、甲骨文や金文など、古代の文字資料にすでに見られるものです。

それらは、抽象的な概念を初めて“見える形”にした人類の知恵としても位置づけられます。

漢字全体の歴史を見渡すと、象形文字と指事文字がその原点であることがわかります。

そこから、会意文字や形声文字へと複雑化・抽象化していき、今日の膨大な漢字体系が形成されました。

おわりに:教育現場での指事文字の意義

現在の学校教育では、漢字の「成り立ち」よりも「読み書き」が重視されがちですが、

指事文字の構造や意味を理解することは、漢字への興味や理解を深める大きな鍵になります。

小学生が「上」や「下」、「本」などの文字に触れるとき、その構造に含まれる意味の“仕掛け”を知ることで、学びはより深く楽しいものになるでしょう。

✨ まとめ

- 指事文字は「抽象的な意味を、記号で指し示す漢字」

- 漢字の中では数が少なく、原始的で基本的な文字群

- 現代の記号(↑↓)に通じる意味表現をもつ

- 小学校でも学ぶが、構造的な理解は重要な学びの一歩

- 漢字の歴史をひもとく上でも極めて重要な存在